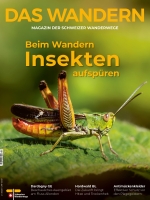

Les champions XXS du recyclage

N° 2240

N° 2240

À la découverte des coléoptères au-dessus de Welschenrohr

Quand ils se promènent dans la nature, la plupart des gens se tiennent bien droits, la tête haute, le regard dirigé au loin. Lea Kamber, elle, marche courbée vers le bas, les yeux rivés au sol. «Si on commence à observer la nature de près, on se fait progressivement happer par la beauté du petit; le problème, c’est qu’on en oublie parfois la ‹big picture›.» La biologiste avoue en riant qu’il lui est déjà arrivé de rater une vue sur les montagnes à couper le souffle parce qu’elle avait le nez dans les buissons.

Lea Kamber est l’une des rares expertes des coléoptères de Suisse. Armée de son filet, de ses pièges et de plus de 30 ans de passion pour cet ordre d’insectes particulièrement diversifié, elle écume les forêts, les prairies et les berges du pays dans le cadre de projets de recherche, de monitoring et de conservation.

Le jour du reportage, la Bernoise a proposé à l’équipe de LA RANDONNÉE de l’accompagner sur le terrain au-dessus des gorges du Wolfsschlucht, situées entre les communes soleuroises de Welschenrohr et de Herbetswil. En automne 2023, près de 6 hectares de forêt naturelle y ont été ravagés par un incendie. Les autorités cantonales ont décidé d’y mener durant cinq ans des observations scientifiques afin de comprendre comment la nature est en mesure de se remettre d’un tel événement sans intervention forestière.

Entre dynamisme et chaos

On trouve des coléoptères dans la plupart des habitats et biotopes, de la ville à la montagne, en passant par la campagne et l’eau. «Mais toutes les espèces ne sont pas présentes dans tous les habitats.» La chercheuse ajoute que «l’importance de ces insectes pour l’écosystème est non négligeable, car la majorité d’entre eux sont des décomposeurs, c’est-à-dire qu’ils valorisent des déchets organiques – par exemple du bois mort – en les réinjectant sous forme d’humus dans le cycle naturel. «Ils constituent par ailleurs la base de l’alimentation de nombreux oiseaux et petits mammifères.» Sur les quelque 30 000 à 40 000 sortes d’insectes connues en Suisse, environ 6500 sont des coléoptères, divisées en 200 familles. A titre de comparaison, «seules 100 espèces de mammifères sont connues dans notre pays».

Lorsqu’ils rejoignent la chercheuse après une bonne heure de montée à travers les luxuriantes gorges et la paisible forêt, la journaliste et le photographe sont saisis par le contraste qui les attend: ici, au pied de la petite crête qui surmonte le tristement bien nommé Vorderer Brandberg (Brand = incendie), le vert a cédé la place au noir. Quant aux rares arbres qui ont survécu aux flammes, ils affichent des troncs calcinés. Lea Kamber est justement affairée auprès de l’un de ces survivants. Elle est en train de tirer sur une cordelette attachée à une branche, au bout de laquelle est fixée une bouteille en plastique remplie d’un liquide rosé, surmontée de fines plaques de plexiglas. Le piège à coléoptères qu’elle vient de relever remonte à sa place. «Entre avril et juillet, je viens vider mes pièges tous les 15 jours.»

Ces pièges sont de deux types. Tandis que les premiers, suspendus aux arbres, ont pour but la capture de coléoptères du bois (xylobionte), les deuxièmes, enfouis dans le sol, ont plutôt pour cible les coléoptères terrestres (Carabidae). Spécialiste de la première catégorie, Lea Kamber travaille en étroite collaboration avec son confrère Werner Marggi, grand connaisseur des Carabidae, ainsi que d’autres scientifiques, notamment experts en arachnides. «Notre recherche vise essentiellement à observer quelles espèces, lorsque leur habitat a été mis à mal par le feu, disparaissent complètement ou réapparaissent ultérieurement; et si, à l’inverse, de nouvelles espèces investissent un paysage transformé.» La biologiste précise: «La nature est à la fois chaotique et dynamique.» Ainsi, de nombreux organismes vivants sont capables de s’adapter à des incendies, des tempêtes ou des inondations. «Certains dépendent même de tels phénomènes.»

Dommages collatéraux

Afin d’être en mesure de comparer les types de coléoptères – et, plus largement, d’insectes – se sentant à l’aise dans ce nouvel habitat avec ceux qui y résidaient avant l’incendie, Lea Kamber a également posé des pièges quelques dizaines de mètres plus haut, dans une partie de la forêt épargnée par le feu. Une fois rentrée au laboratoire, elle triera les insectes attrapés par catégories et les fera parvenir, le cas échéant, aux autres spécialistes concernés. «Il semblerait que la surface sinistrée soit trop petite pour avoir eu un impact négatif sur les coléoptères; nous nous attendions à cela.»

«Malheureusement, nos pièges sont mortels pour les insectes, qui se noient dans le liquide de conservation; il s’agit d’un mal nécessaire à la sauvegarde de populations entières.» Lorsqu’elle en a la possibilité, la chercheuse privilégie néanmoins l’utilisation d’un grand filet, qu’elle frotte contre les branches des arbres et buissons. Après avoir photographié ses petits prisonniers, elle peut les relâcher, sains et saufs, dans la nature, indique-t-elle avec le sourire.

La quinquagénaire est justement en train de reposer délicatement un scarabée d’un noir luisant sur la feuille d’un buisson. Lorsqu’elle laisse les frêles insectes courir sur ses doigts, on dirait presque qu’il s’agit de petits animaux de compagnie.

«Je me suis prise de passion pour les coléoptères à l’époque de mes études.» Un voisin scientifique «en possédait une collection impressionnante, qu’il nous montrait volontiers, à mon mari et à moi; plus tard, il nous l’a d’ailleurs léguée». Ce qui lui plaît particulièrement chez eux? «Ils sont sympas et plus modestes dans leur apparence que les papillons.» Elle confie avec un clin d’œil que ces derniers sont surnommés les «Tussi-Motte» («mites greluches») par les – trop rares – spécialistes des coléoptères.

Et si, contaminés par l’enthousiasme de Lea Kamber, les profanes souhaitent à leur tour observer des coléoptères dans la nature? «Nombre d’entre eux sont attirés par les fleurs, notamment les ombellifères blanches, sur lesquelles ils sont bien visibles.» D’autres, véritables as du camouflage, se confondent avec le bois mort. Il faut alors faire preuve de patience … et d’un œil aiguisé. Enfin, l’experte rassure: les coléoptères ne mordent pas, ni ne piquent.

Des coléoptères partout

Après avoir pris congé de la chercheuse, qui a encore plusieurs pièges à changer avant de pouvoir prendre la direction du laboratoire, la journaliste et le photographe s’engagent sur le sentier pédestre montant en direction du restaurant de montagne Vorder Brandberg. En jetant un coup d’œil en arrière, ils constatent que leur interlocutrice est déjà accroupie dans les feuillages, le regard collé vers le sol. Ils ne cesseront pour leur part, tout au long de la randonnée qui les mènera à Welschenrohr en passant par Mieschegg et Hinter Brandberg, d’observer des coléoptères en bordure du chemin. Et de savourer pleinement la beauté du petit.

Costauds mais menacés

Parallèlement à ses travaux au-dessus des gorges du Wolfsschlucht, Lea Kamber est impliquée dans plusieurs autres projets liés aux coléoptères. L’un d’entre eux, qui se déroule dans le canton de Berne, vise spécifiquement la protection du lucane cerf-volant ou Lucanus cervus. «Il s’agit du plus grand coléoptère de Suisse et de l’un de ceux placés sur liste rouge, dans notre pays comme en Europe; cela est dû à la destruction de son habitat, notamment du fait de l’exploitation forestière trop intense.»

Surnommés ainsi en raison d’une paire d’impressionnantes mandibules, les mâles peuvent atteindre jusqu’à 8 centimètres de longueur. Ils font de leurs mandibules une arme afin de chasser leurs rivaux de la sève des arbres qu’ils convoitent ou de gagner le droit de s’accoupler avec la femelle. Mais ce n’est pas toujours le vainqueur qui rafle la mise: durant le combat, les plus petits spécimens se faufilent silencieusement vers la femelle et la fécondent.

«Auparavant, on trouvait des lucanes cerfs-volants partout dans le canton de Berne, du moins jusque vers 600 mètres d’altitude, y compris en ville; désormais, on ne compte plus que deux métapopulations isolées, dans les régions du lac de Bienne et d’Interlaken.» Le projet vise entre autres à élever des lucanes, qui seront ultérieurement déplacés.