Nr. 2240

Nr. 2240

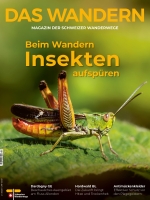

Auf Käfersafari oberhalb von Welschenrohr

Wenn sie einen Streifzug durch die Natur machen, gehen die meisten Leute aufrecht, mit erhobenem Haupt und Blick in die Ferne. Lea Kamber hingegen ist meist gebeugt unterwegs, die Augen auf den Boden geheftet: «Hat man einmal damit begonnen, sich die Natur ganz aus der Nähe anzuschauen, zieht einen die Schönheit des Kleinen immer mehr in den Bann – das Problem ist nur, dass man darüber manchmal das ‹Big Picture› vergisst!» So habe sie auch schon eine atemberaubende Aussicht verpasst, wie die Biologin mit einem Schmunzeln zugibt.

Lea Kamber ist eine der wenigen Käferexpertinnen der Schweiz. Ausgerüstet mit einem Netz, verschiedenen Fallen und über 30 Jahren Know-how durchkämmt sie Wälder, Wiesen und Böschungen und lässt ihre Erkenntnisse in Projekte zur Erforschung, zum Monitoring und zum Schutz dieser besonders vielfältigen Insektenart einfliessen.

Für den gemeinsamen Ausflug hat uns die Bernerin vorgeschlagen, sie im Gebiet oberhalb der Wolfsschlucht zu treffen, zwischen den beiden Solothurner Gemeinden Welschenrohr und Herbetswil. Im Herbst 2023 hat hier ein Brand fast sechs Hektar Naturwald verwüstet. Die kantonalen Behörden beschlossen daraufhin, den betroffenen Bereich fünf Jahre lang wissenschaftlich untersuchen zu lassen, um Aufschluss darüber zu erhalten, wie die Natur imstande ist, sich ohne forstliche Eingriffe nach so einem einschneidenden Ereignis wieder zu erholen.

Überlebenskünstler

Käfer sind in den meisten Lebensräumen zu finden, ob in der Stadt, auf dem Land, in den Bergen oder an Gewässern. «Aber nicht alle Arten fühlen sich in jeder Umgebung wohl», weiss Kamber und fügt an: «Diese Insekten spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Die meisten von ihnen sind Zersetzer, verwerten also organische Abfälle – zum Beispiel totes Holz – und geben sie als Humus in den Naturkreislauf zurück. Zudem bilden sie die Nahrungsgrundlage zahlreicher Vögel und kleiner Säugetiere.» Von den insgesamt rund 30 000 bis 40 000 in der Schweiz bekannten Insektenarten zählen etwa 6500 zu den Käfern, unterteilt in 200 Familien. Zum Vergleich: «Säugetierarten gibt es hierzulande nur gerade 100», sagt die Biologin.

Nach einem gut einstündigen Aufstieg durch die üppige Schlucht und den friedlichen Wald erwartet uns ein scharfer Kontrast: Hier, am Fuss der kleinen Krete, die den leider nur allzu treffend benannten Vorderen Brandberg überragt, ist das Grün einem Schwarz gewichen. Nur wenige Bäume haben den Flammen standgehalten, doch auch ihre Stämme sind verkohlt. Lea Kamber nähert sich einem der Überlebenden und zieht an einem Ast, an dem eine Schnur festgebunden ist. Daran hängt eine mit einer rosafarbenen Flüssigkeit gefüllte Plastikflasche mit einem Trichter; darüber sind vier Plexiglaswände im Kreuz angeordnet – eine Käferfalle, die Kamber nach einem kurzen Check wieder an ihrem Platz befestigt: «Von April bis Juli leere ich meine Fallen alle zwei Wochen.»

Von diesen Fallen gibt es zwei Arten: an Bäumen aufgehängte für Holzkäfer (Xylobionten) und im Boden vergrabene für Laufkäfer (Carabidae). Kamber hat sich auf die erste Kategorie spezialisiert, arbeitet aber eng mit ihrem Kollegen Werner Marggi, einem ausgewiesenen Fachmann für Laufkäfer, sowie Spinnenexperten zusammen. «Wir untersuchen vor allem, welche Arten nach einem so verheerenden Brand in ihrem Lebensraum komplett verschwinden, welche sich in der veränderten Landschaft nach einer Weile wieder ausbreiten und welche sich sogar neu ansiedeln», erklärt die Biologin und betont: «Die Natur verhält sich dynamisch und chaotisch zugleich.» Viele Lebewesen sind in der Lage, sich den Auswirkungen von Bränden, Stürmen oder Überschwemmungen anzupassen, für manche sind solche Ereignisse sogar überlebenswichtig.

Kollateralschäden

Um den lokalen Bestand an Käfern – und anderen Insekten – vor und nach dem Brand vergleichen zu können, hat Kamber auch einige Dutzend Meter weiter oben, in einem vom Feuer verschonten Waldstück, mehrere Fallen aufgestellt. Zurück im Labor bestimmt und sortiert sie die eingefangenen Insekten und tauscht sich gegebenenfalls mit anderen Fachleuten aus. «Es sieht so aus, dass die Brandfläche zu klein ist, als dass sie negative Auswirkungen auf die zwei Käfergruppen hätte. Das haben wir auch so erwartet», bilanziert Kamber.

«Leider sind unsere Fallen für die Tierchen tödlich, weil sie in der Konservierungsflüssigkeit ertrinken – ein notwendiges Übel, um ganze Populationen besser schützen zu können.» Wenn immer möglich benutzt die Forscherin deshalb stattdessen ein grosses Netz, mit dem sie über Äste und Büsche streift. So kann sie ihre kleinen Gefangenen, nachdem sie sie fotografiert hat, wieder gesund und wohlbehalten in die Natur entlassen.

Als ob sie den Vorgang demonstrieren wollte, setzt die Mittfünfzigerin einen schwarz glänzenden Käfer sanft zurück auf das Blatt eines Strauches. Die Behutsamkeit, mit der sie die feingliedrigen Insekten über ihre Finger laufen lässt, erinnert fast schon an den Umgang mit einem Haustier.

Entdeckt hat sie ihre Leidenschaft für die kleinen Krabbler während des Studiums: «Ein Nachbar besass eine beeindruckende Sammlung, die er mir und meinem Mann gerne zeigte und später sogar vermachte.» Was ihr an Käfern besonders gefällt? «Sie sind mir einfach sympathisch, auch weil sie weniger pompös daherkommen als Schmetterlinge.» Letztere, verrät sie mit einem Augenzwinkern, werden von der – sehr überschaubaren – Gemeinschaft der Käferexperten scherzhaft auch «Tussi-Motten» genannt.

Für Laien, die selbst auf Käfersafari gehen möchten, hat Kamber ein paar nützliche Tipps: «Viele Arten werden von Blumen angezogen, insbesondere von weissen Doldenblütlern, auf denen sie gut sichtbar sind.» Andere sind wahre Meister der Tarnung und leicht mit totem Holz zu verwechseln – um sie zu entdecken, braucht es daher etwas Geduld und ein scharfes Auge. Und keine Sorge: Käfer können weder beissen noch stechen.

Ansteckendes Käferfieber

Wir verabschieden uns von Lea Kamber, die noch einige weitere Fallen zu kontrollieren hat, und machen uns auf den Weg in Richtung des Bergrestaurants Vorder Brandberg. Als wir noch einmal zurückschauen, sehen wir, dass die Forscherin bereits wieder im Laub kauert, den Blick auf den Boden gerichtet. Aber auch uns hat mittlerweile das Käferfieber gepackt, und so halten wir auf dem Rest der Wanderung über Mieschegg und Hinter Brandberg bis nach Welschenrohr immer wieder inne, um uns von der Schönheit des Kleinen verzaubern zu lassen.

Wenn zwei sich streiten …

Neben ihrer Arbeit oberhalb der Wolfsschlucht ist Lea Kamber auch in mehrere andere Forschungsprojekte involviert. Eines davon, das im Kanton Bern stattfindet, fokussiert sich auf den Schutz des Hirschkäfers (Lucanus cervus), «der grössten Käferart der Schweiz. Sie ist auf der Roten Liste als ‹verletzlich› eingestuft, sowohl hierzulande als auch in ganz Europa. Grund dafür ist die Zerstörung seines Lebensraums, insbesondere durch eine zu intensive Nutzung der Wälder.»

Ihre namensgebenden, geweihartigen Kieferzangen nutzen die bis zu acht Zentimeter langen Männchen, um mit Rivalen um Baumharz oder die Gunst eines Weibchens zu kämpfen. Nicht immer aber sahnt der Gewinner ab: Kleinere Exemplare, die nicht mit prächtigen Zangen imponieren können, schleichen sich während des Kampfes still und leise zum Weibchen und begatten dieses.

«Früher war der Hirschkäfer überall im Kanton Bern zu finden, zumindest bis zu einer Höhe von 600 Metern, und auch in der Stadt. Mittlerweile existieren jedoch nur noch zwei isolierte Metapopulationen, eine beim Bielersee und eine um Interlaken.» Ziel des Projekts ist unter anderem die Aufzucht und Aussiedlung der gefährdeten Käfer.